「十旭日 純米吟醸生原酒 改良雄町60 H28BY」は、芹が谷にある秋元商店で購入。

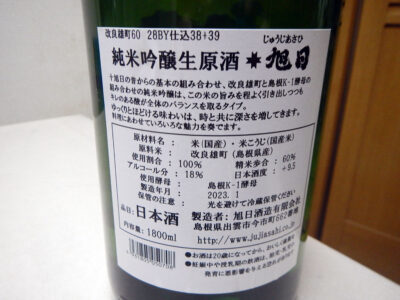

基本的な情報をまとめておくと(裏ラベルなど参照)、醸造元:旭日酒造有限会社/醸造元所在地:島根県出雲市今市町/原材料名:米(国産)・米こうじ(国産米)/原料米:改良雄町(島根県産)100%/精米歩合:60%/アルコール度数:18%/日本酒度:+9.5/使用酵母:島根K-1酵母/酒造年度:28BY 仕込38+39号/製造年月:2023.1。

醸造元のコメント(裏ラベルより):「十旭日の昔からの基本の組み合わせ、改良雄町と島根K-1酵母の組み合わせの純米吟醸は、この米の旨みを程よく引き出しつつもキレのある酸が全体のバランスを取るタイプ。

ゆっくりとほどける味わいは、時と共に深さを増してきます。料理にあわせていろいろな魅力を奏でます」

この十旭日は、「島根の地酒、十旭日 純米吟醸生原酒 改良雄町60 H28BYの常温と上燗でひめだいといさきの炙り、自家製しめさば、いさきのあら煮の残り、肉じゃがをいただく」のときに抜栓して、常温保存で1か月と10日ほど。酒の特徴や旭日酒造については、前に飲んでいた同じ酒のH27BYの記事「島根の地酒、十旭日 純米吟醸生原酒 改良雄町60 H27BYの熱燗でさばのオーブン焼き、ギリシャ風をいただく」で触れているので、そちらを参照していただければと思う。

▼ 出雲市にある旭日酒造は、地理的には内陸ではなく、比較的海に近い蔵といえる。

れんこんの醬(ひしお)すっぱ炒め。清水紫織著『発酵料理のきほん』に「れんこんの醤すっぱ炒め」として紹介されている料理にならったもの。れんこん、自家製醤、純米富士酢、ごま油。

岡山の名刀味噌本舗の乾燥ひしおこうじ「ひしおの糀」と埼玉の弓削多醬油の高麗郷丸大豆醬油を使って仕込み、冷蔵庫で保存している自家製の醤(ひしお)。醤油よりもまろやかで、食材によくなじむ万能発酵調味料。『発酵料理のきほん』で知り、活用している。

ぶりの醤漬け。『発酵料理のきほん』に「寒ぶりの醤漬け」として紹介されている料理にならったもの。塩、自家製醤、三州三河みりん。

金目鯛のかぶと煮。使った調味料は、吉野杉樽天然醸造醬油(開栓後冷蔵保存で58日)、三州三河みりん、喜界島さとうきび粗糖、澤屋まつもと厨酒。

清水みのり著『調味料を変えるだけ! 身体が喜ぶ発酵調味料メソッド』に触発され、最初に使いだしたのが吉野杉樽天然醸造醬油。使い切りの目安の1か月をだいぶ過ぎてしまったが、このかぶと煮で使い切った。これまでずっと密封ボトルの醤油を使っていたので、どのくらいのペースで使い切れるものなのかあまり考えていなかったが、1か月を過ぎたので処分するというほど裕福でもグルメでもないので、もったいないのと半ば実験のつもりで使いつづけた。失敗した料理も余程のことがないかぎり食べてしまうようなもの。ほかの濃口醬油も並行して使いたかったらやはり500mlではなく、200か300mlくらいのサイズがよいだろう。

十旭日 改良雄町60 H28BYの上燗で。

このH28BYの前には同じ酒のH27BYを飲んでいて、飲み切らずにとってあるので、常温でちょっと味見をしてみた。そちらは、色にはそれほど出ていないが、酒造年度が1年違いとは思えないほど熟成が進んでいて(うまい古酒になりそうな)、そういえば条件がずいぶん違うことに気づいた。わが家にあるH27BYは製造年月が「30.8」で、抜栓してから常温保存で4年半以上が経過している。一方、このH28BYは製造年月が「2023.1」。ということもあって、H27BYを味見したあとでは、熟成はしているものの、そのフレッシュさが際立っている。

ここまで書いたところでちょっとした疑問が。日本酒は抜栓しても、酒によって常温で熟成させることができるが、醤油の場合は1か月を目安に使い切らずに、熟成させることはできないのか。筆者が銀座店で醤油を購入したこともある醤油専門店「職人醤油」のサイトに興味深い記事がある。「醤油は酒みたいに長く熟成させるとおいしくなるの?」というタイトルの記事だ。そこから2か所ほど引用しておきたい。

「お酒だと、何十年という長期熟成がありますよね。まろやかな味わいになったり、多様なで複雑な香りが現れたり、よい方向に変化することもあると思いますが、醤油の場合は長期の熟成=おいしくなるとは必ずしも言えないように感じています」

「ビン詰めされた後については、時間が経つほどに劣化してしまうと思います。ビン詰めする前に火入れという加熱をする工程があります。そこで微生物は失活するので発酵が進むことはありません。確かに、ビン詰め後、1か月くらいすると調和が取れて一番おいしいというつくり手もいますが、基本的には酸化による変化の方が上回ってしまう印象をもっています。開栓前であれば比較的問題ないと思いますが、特に開栓した後はできる限り早く使いきることをお勧めします。開栓して1か月も経つと、別の物といえるくらいに変化していると思います」

ちなみに、醤油をめぐる実験と考えて対比しておくと、この左の写真が、開栓後冷蔵保存で3日目の吉野杉樽天然醸造醤油を使ってつくったいなだのかぶと煮(「千葉の地酒、木戸泉 純米醍醐のぬる燗で以前の調味料と吉野杉樽天然醸造醤油や三州三河みりん、喜界島さとうきび粗糖を使ったふたつのいなだのかぶと煮をいただく」)。その他の調味料は、三州三河みりん、喜界島さとうきび粗糖、福正宗 純米 料理酒。

確かに、このいなだのかぶと煮の方が煮汁の色も明るく、透明感があり、この醤油の風味が出ていたかと思う。とはいうものの、金目鯛のかぶと煮を、内心これはどうかと思いながら、仕方なく我慢して口に入れたというわけでもない。そこは、三州三河みりん、喜界島さとうきび粗糖、澤屋まつもと厨酒などがカバーしてくれたのか定かではないが、料理としては違和感なくいただいた。

いずれにしても、料理に使うペース配分を考えずに開栓して冷蔵保存している醤油については、目安を過ぎてもできるだけ使い切り、これから開栓するものについては目安を守れればと思う。

● amazon.co.jpへ