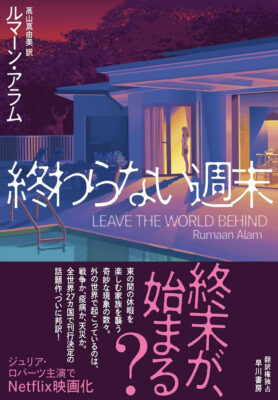

ルマーン・アラム(Rumaan Alam)は1977年、ワシントンDC生まれ。彼の両親は1970年代初頭にバングラデシュからアメリカに移住した。オーバリン大学で創作を学ぶ。2020年発表の『終わらない週末』(原題:Leave the World Behind)は、デビュー作『Rich and Pretty』(2016)、二作目『That Kind of Mother』(2018)につづく三作目の長編になる。

大学教授のクレイと広告代理店の営業部長のアマンダ、16歳の息子アーチーと13歳の娘ローズ。ニューヨークのブルックリンに暮らす一家は、オンラインの民泊仲介サービスで見つけたロングアイランドにある豪華な別荘で休暇を楽しむつもりだった。ところが、静かな森に囲まれた別荘でくつろぐ一家の前に突然、G・H(ジョージ)とルースという高齢の黒人夫婦が現れる。彼らは別荘の所有者で、マンハッタンで大規模な停電が発生したために、安全な別荘に避難してきたという。アマンダはスマホで”アメリカ東海岸で大規模停電発生”というニュース速報を目にしていたが、その後、インターネットもテレビも電話もつながらなくなり、さらに奇妙な現象が起こる。予兆のように鹿の大群が現われ、そして家屋のガラスにひびが入るような”ノイズ”に見舞われる。外界と遮断された6人は、何が起きているのかわからないまま混乱におちいっていく。

この物語では、実際に何が起こっているのかは必ずしも重要ではない。物語の鍵を握り、独自の世界を切り拓いているのは、全知の語り手だ。語り手は外界で何が起きているのかを知っているが、そのごく一部を小出しにするだけで全体を明らかにはしない。それでも物語は成立する。著者が関心を持っているのは、宙吊り状態となった主人公たちの内面の変化だからだ。

そういう意味で全知の語り手とともにもうひとつ見逃せないのが、なんとも絶妙な設定だ。外界では状況は切迫しているかもしれないが、6人は生き残るために、逃げたり戦ったりするわけではない。精神的には追い詰められていくが、やれることは限られている。だから、ワインを飲んだり、ケーキを焼いたりもする。そんな非日常と日常のはざまで、宙吊り状態になったまま、それぞれに自分と向き合うことになる。

彼らは頭のなかで、いま迫りつつある得体の知れない危機と、自分が情報として知っていて、どんなものか想像できる危機を結びつけようとする。後者にはテロや戦争、事故などとともに気候変動が含まれる。

その気候変動についての認識や視点が、展開する物語のなかでどう変化していくのかが興味深い。気候変動も最初は、会話に出てくる話題のひとつに過ぎない。たとえば、アマンダがスマホで見た速報には、停電以外にハリケーンも含まれていたことから、ルースが以下のように語る。

「『ええ、たぶん関係があるんじゃないかしら。電力が阻害されたことと。可能性はあるでしょう。ハリケーン・サンディのときがそうだったじゃない。今回の嵐がニューヨークへ向かっていると聞いた覚えはないけど、正直なところ、そんなにちゃんと注意を払っていなかったから』百年に一度の嵐が十年に一度の嵐になったという話は全員聞いたことがあった。嵐の種類を正確に説明するために新しいカテゴリーが導入されるかもしれないというのはルースも知っていた。人類が海を大きく変貌させてしまったからだ」

そこから時間が経過し、彼らの気持ちが揺らぎだすと、単なる話題のひとつとは違ったものになる。クレイは、自分でなんとかしたい、みんなを安心させたいと思い、別荘から車で町に向かう。彼はみんなに男らしさを示すために出かけたのだが、すぐに道に迷い、自信を失っていく。さらに、先述した”ノイズ”が追い打ちをかけ、茫然自失の状態におちいる。それでも偶然、別荘への道を見つけ、戻った彼の様子は、以下のように描写される。

「不安が安堵に変わり、泣けてきた。クレイは車のエンジンを切った。空を見て、車を見た。それから木々を見やった。家へ向かって走りながら、自分が知っていることを列挙しはじめた。

海面が上昇しつつあるといわれていた。人々はグリーンランドのことを頻繁に話していた。ハリケーンの季節はとくに悪かった。アメリカの第四十五代大統領は認知症のように見えた。アンゲラ・メルケル首相はパーキンソン病のように見えた。エボラ出血熱がまた流行りだした。(後略)」

これは、誰かとの会話の流れで出る単なる話題のひとつではない。休暇を楽しんでいれば思い出すはずもないことが、普通ではない精神状態で脳裏をよぎるのだ。しかし、さらに時間が経過すると、もう脳裏をよぎるだけではなくなる。

以下の記述は、アマンダの息子アーチーの体に異変が起きたあとで、医師のところに連れていくというアマンダに対してルースが語りかける場面だが、ルースは最初はアーチーの体調のことを語るものの、それがすぐに別の問題へと切り替わる。

「『わたしたちみんながそうだったら? もしもこれがわたしたちみんなのあいだに広がっているものだとしたら? もしもなにかがはじまりつつある、いえ、すべてが終わりつつあるのだとしたら?』言外の意味も否応なく伝わった。人々はアマゾンの熱帯雨林を地球の肺と呼んできた。ウエストまでの深さの水がヴェネチアの大理石にぴちゃぴちゃと打ち寄せ、観光客は笑みを浮かべてスナップ写真を撮った。暗黙の了解のようなものだった――さまざまなものが崩壊していくのをみんなで放置した。物事が悪いといわれるときは、実際にそれよりずっと悪いというのは周知の事実だった。ルースはあまりこういうことをいう人間ではなかったが、自分の体のなかに病気の萌芽が感じられた。それはあらゆる場所にあり、避けられなかった」

一方、ベッドに入っても眠れないクレイは、こんなことを考えている。

「(前略)二人は子供を持とうと決めたときに自問した――金はあるのか、スペースはあるのか、必要なものは揃うのか――が、子供たちが成長したときに世界がどんなふうになるかは問わなかった。クレイは、自分に罪はないと感じていた。なにかあるとすればジョージ・ワシントンとその世代の人々や、プラスティックと石油と金をめぐる彼らの熱狂のせいだった。自分の子供の安全を守れないのはとんでもないことだ。これは誰もが感じていることだろうか? 結局のところ、これが人間であるということなのだろうか?」(※蛇足かもしれないが、ジョージ・ワシントンとは、別荘の所有者G・Hのことである)

これは終盤に近い部分の記述だが、全知の語り手の話術には、次第に皮肉や辛辣さが目立つようになる。この場面のすぐあとには、この夫婦が以下のように表現されている。

「(前略)これは疫病なのかもしれない。アーチーはアマンダの宝物(ベイビー)だった。夫婦二人の宝物だった。そのことに無関心な世界など想像もつかなかった。

しかし二人には想像力に欠けている部分があった。個人的な妄想を夫婦で重ねあわせていただけだった。G・Hなら、情報はいつでもそこで待っていたのにと指摘するだろう。レバノンスギが徐々に枯れていき、カワイルカが川から姿を消し、冷戦時代の憎しみが再燃し、核分裂が発見され、アフリカの人々でいっぱいの大型船が転覆する、そういった事実のなかに。故意でないからといって、無知の言い訳にはならない。なにかを知るためにグラフの曲線を詳細に調べる必要はない。新聞を読む必要すらない。悪いことが起こっている様子は、スマートフォンが一日に何回も正確に思いださせてくれる。そんなことなどないふりをするのは簡単だけれど(後略)」

こうした全知の語り手の視点は、以前書いたイギリスの女性作家リズ・ジェンセンの記事(「気候変動に関心を持つイギリス出身の女性作家リズ・ジェンセンの『The Rapture』(2009)につづくサイコ/エコスリラー『The Uninvited』(2012)についてのメモ」)を思い出させる。ジェンセンは、『The Uninvited』のテーマについて、こんなことを語っていた。「人間は自分に嘘をつくようプログラムされている。自分たちについてすべての真実に直面したらおそらく崩壊してしまうだろう。誰も自分自身を振り返りたくはない。子供たちを愛していると主張し、彼らの将来がよりよくなることを望んでいると主張しながら、心の底ではそうしていると分かっているのに未来を台無しにしようとしている。そんな偽善的なことがどうしてできるのか。私たちが将来の世代に対してどのような道徳的義務があるか、知っているのか」

また、これは筆者の単なる想像ではあるが、著者のアラムはクライファイ(気候変動フィクション)といえるような作品をかなり読み込んでいて、それを本書にさり気なく埋め込んでいるように思える。「カワイルカが川から姿を消し」という記述は、アミタヴ・ゴーシュの『飢えた潮』を、「トウワタの上で羽を動かすオオカバマダラを見るような気持ち」という記述は、バーバラ・キングソルヴァーの『Flight Behavior』を、「木々はなにが起こっているか知っていた。木々は自分たちのあいだで話をした」という記述は、リチャード・パワーズの『オーバーストーリー』を想起させる。

ということで、登場人物たちは、普段、安定した日常のなかで仕事に追われ、知ってはいるがほとんど目を背けていることと、予想もしないかたちで向き合うことになる。だから外界でなにが起こっているのかは必ずしも重要ではない。これは気候変動をほとんど描かないクライファイ(気候変動フィクション)といえる。

ちなみに、本書を読んでクライファイとは思えなかった人には、以下のインタビューをおすすめしたい。著者のアラム自身が本書と気候変動について語っている。

▼ ルマーン・アラム・インタビュー|『終わらない週末』の本当の恐怖

このインタビューでもうひとつ興味深いのが、アミタヴ・ゴーシュの『大いなる錯乱――気候変動と<思考しえぬもの>』にも言及し、小説と気候変動について語っていること。アラムはゴーシュにも刺激を受けていて、『Gun Island』も読み、称賛している(『Gun Island』については「小氷期(16世紀末~17世紀)ヨーロッパの劇的な変化を描くフィリップ・ブロームの『縫い目のほつれた世界』は、アミタヴ・ゴーシュの小説『Gun Island』の視点と深く結びついている」参照)。『Gun Island』は、『飢えた潮』の続編なので、『飢えた潮』も読んでいそうな気がする。アラムがバングラデシュ系アメリカ人であることを踏まえると、ゴーシュの世界がより身近に感じられても不思議はない。

『終わらない週末』は映画化もされいるが、これは、共通する設定で異なる世界を描いた作品と考えたほうがよいだろう。全知の語り手が介在しないので、この語り手が炙り出すものも描かれることはない。

▼ 『終わらない週末』予告編 – Netflix

≪参照/引用文献≫

● 『終わらない週末』ルマーン・アラム著、高山真由美訳(2022年、早川書房)

[amazon.co.jpへ]

● 『終わらない週末』ルマーン・アラム著、高山真由美訳(2022年、早川書房)