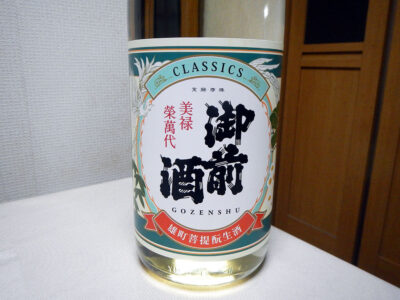

「御前酒 CLASSICS生(菩提酛生酒)」は、磯子方面の散歩コースの近くに店をかまえる山本屋商店で購入。

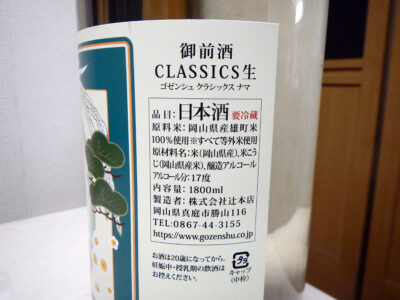

基本的な情報をまとめておくと(ラベルや醸造元サイトを参照)、醸造元:御前酒蔵元 株式会社辻本店/醸造元所在地:岡山県真庭市勝山116/酒質:菩提もと生酒(等外米使用につき普通酒に分類)/原材料名:米(岡山県産)・米麹(岡山県産米)・醸造アルコール/原料米:岡山県産雄町米100%使用※すべて等外米使用/アルコール分:17度/精米歩合:70%/日本酒度:11.0/酸度:1.2/アミノ酸度:1.1/温度:冷や◎、常温△、ぬる燗×、熱燗×/製造年月:23.11 A。

醸造元のコメント(醸造元サイトの商品説明より):「どこか懐かしいレトロな装い。「雄町×菩提もと」のしぼりたて生酒

ローファイでありながら上質。雄町と菩提もとを詰め込んだ、飲み飽きしないハイレベルな味わい。どこか懐かしさ、エモさを感じさせる昭和レトロなパッケージ&味わいを追及した、これぞ「地元の定番酒」。アルコール添加の普通酒ながら、雄町米(規格外)×菩提もとで醸す、飲み飽きしないハイレベルの味わい。気兼ねなく、いつもそこにある酒として。人生の色々なシーンに寄り添います」

全量菩提もと仕込みを目指す辻本店の酒も、菩提もとの酒も初めてだが、このときは必ずしも菩提もとを意識していたわけではなく、試飲させていただいたなかで、まろやかでバランスよく気軽に飲めそうだったので選んだ。ただ、板倉酒造のサイトのそやし水もとの記事「そやし水もとへの挑戦 R2BY」に、「水もとのきっかけは岡山の酒蔵、御前酒を醸す辻杜氏との出会いです」というような記述があって、気になってはいた。

御前酒蔵元 辻本店について(公式サイト蔵元紹介参照):文化元年(1804年)創業。所在地は岡山県真庭市勝山116。「酒質の特徴としては、県南の瀬戸内の酒が甘口であるのに対して、すっきりとした辛口が持ち味である」。「御前酒蔵元では、地元の米・岡山県産の雄町にこだわり酒を醸しています。仕込み水は、蔵の横を滔々と流れる一級河川「旭川」の伏流水を地下から汲み上げ、使用しています」(※軟水とのこと)。

この御前酒 CLASSICS生は「岡山と香川の地酒、御前酒 CLASSICS生(菩提酛生酒)と悦凱陣 純米 無濾過生 阿州山田錦70 H30BYの常温と熱燗でしまぞいのポワレ、さごしの塩焼きと魚すきをいただく」のときに抜栓してから常温保存で1日。

岡山の名刀味噌本舗の乾燥ひしおこうじ「ひしおの糀」と畑醸造の3年熟成、極寒仕込み「北陸」を使って仕込み(「宮城の地酒、綿屋 純米原酒 山田錦65 中取り 生酒 R3BYのぬる燗で自家製しめさばと船場汁、真がれいのあらのから揚げとみぞれ鍋をいただく+醤(ひしお)の仕込み+福来純 伝統製法熟成本みりんのこと」)、冷蔵庫で保存している自家製の醤(ひしお)。醤油よりもまろやかで、食材によくなじむ万能発酵調味料。

さごしの酒粕漬け。雪の茅舎の酒粕で作った酒粕ペーストに漬けておいたもの(「京都の地酒、京の春 伊根町うらなぎ 特別純米生原酒 山廃仕込み R3BYの熱燗で菜の花のからし和え、しめさばのマリネ、しまぞいの塩焼き、さごしの酒粕漬けをいただく+酒粕ペーストの仕込み」)。付け合わせは自家製発酵赤大根(「福井の地酒、白岳仙 純米吟醸 白練 R3BYの常温とぬる燗でうるめいわしの刺身と醤和え、あじのたたき、たらちり鍋をいただく+発酵赤大根と塩麹の仕込み+シナモンガーデン 関内店のランチ」)。

今度は御前酒 CLASSICS生のぬる燗で。錫半のちろりに入れた酒を湯煎で40℃まで上げて、それをお気に入りのごつい陶器の徳利に少し高い位置から注ぎ、徳利を湯に戻してしばらく待つ。最終的な温度は確認しないので、便宜的にぬる燗としている。

醸造元サイトの商品説明では、ぬる燗も熱燗も×だが、これはどうやら生酒は冷やすか常温、燗をするなら火入れという前提に基づくもののようで、カプ系を燗するのが×というのとは違う。あとは好みの問題になるが、とりあえずぬる燗もいける。

▼ 等外米について学ぶ。